夏が終わるこの頃に聞きたい「3月の雨」という曲を取り上げます。

Águas De Março

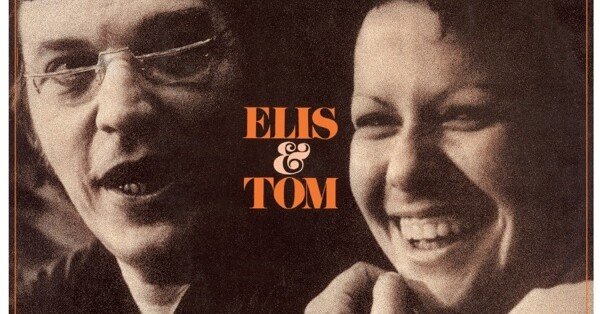

「Elis Regina & Antônio Carlos Jobim」

Elis Regina & Antônio Carlos Jobim 1974

「3月の雨」は邦題です。

原題を直訳すると、3月の水々(Aguas=水の複数形、de=の、Marco=3月)になります。

とても洗練されていて、落ち着きがあって、どこかのアンニュイな空間から何かがキラリと一瞬だけ光る、そんなシャープネスを感じるところであります。

オリジナルは、1972年リリースのDisco de Bolsoに収録されていて、こちらはエリスレジーナと共演したセルフカバーバージョンです。

なぜ夏の終わりに聞きたい曲のタイトルが3月の雨なのか。

実はこの曲ブラジルで作られた楽曲です。作曲者のジョビンはブラジル人。

北半球と南半球は季節が逆になります。

ブラジルの夏は2月。3月は、だんだん涼しくなる秋口になるというわけです。

だから夏が終わるこの頃にぴったりな曲として、おすすめしたいところだったのです。

曲の中身をみていきます。

1番の歌詞からです。

棒っきれ 石っころ 道の終わり

切り株の残り ちょっぴり独りぼっち

ガラスの破片 命 太陽

夜 死 投げ縄 釣り針

ペローバドカンポの木 材木の節目

カインガーの木 カンデイアの木 マチータペレイラの木

風にそよぐ木 川岸の崖崩れ

深い神秘 求めても求めなくても

吹いている風 坂の終わり

梁 空間 棟上式

降っている雨 三月の雨が集まった

小川のせせらぎ 疲れも終わり

不明瞭な名詞が連続する歌詞です。

「棒っきれ」や「石っころ」といった存在感に欠けるものや、「ガラスの破片」「投げ縄」や「釣り針」といった粗雑なもの。

「太陽」「夜」「命」からは神秘性を、「切れ株の残り」や「ちょっぴり独りぼっち」「死」なんかからは寂寥感を感じます。

そして、3月に降っている雨が集まって、小川のせせらぎの袂とともに、疲れが終わっていく。

こんな風にして1番が終わります。

めっちゃ美しい。めちゃくちゃ美しい。

こんなことしていいのってくらい美しいです。

ところで、夏についてどんな印象を持っていますか。

気分を高揚させるような賑やかな印象が僕にはあります。

夏をポジティブに捉えるとすれば、開放的になってウキウキ・ワクワクしたりなんてイメージを感じます。

でもネガティブに捉えることもできますね。

夏といえばお祭りのシーズンでもありますが、お祭りは一種の集団トランス状態を生むものとしても知られています。

気分が高揚するあまり興奮状態に陥ったり、地に足がついていない注意散漫なイメージを感じさせます。

ギンギラギンに照りつける太陽なんかには、過剰なほどに活動的になったり、考え方が次々と飛躍してしまったり、尊大に振る舞ったり、勢いが余って浪費が盛んになったり、少々大袈裟でヤケクソで自信過剰なイメージを持ってしまいます。

いずれにしても夏を感じさせる高揚感をネガティブに捉えることもできるというわけです。

何が言いたいかって、そうした夏のある種の狂躁感と、「3月の雨」に出てくるもの達が漂わせる凛とした雰囲気、そしてその違いに注目してみてほしいのです。

棒っきれや石ころは決して尊大に振る舞うことはありませんし、切り株の残りが興奮して集団トランス状態に陥るなんてことはまずありえないことでしょう。

夜や命はいつも等身大でいますし、ガラスの破片や釣り針が地に足がついていない発言をする場面なんてのは、想像することができません。

奥ゆかしきものたちが日の目にあたる秋口。

そんな他愛のないものたちが私たちに潤いを与えてくれるんですね。

心を浄化(agua)して、私たちに潤い(agua)をもたらしてくれる秋口のaguasには助けられます。

夏で枯れ果ててしまったところに降ってくる秋口の雨には癒されます。

3月の雨という曲からそんなカタルシスを感じるこの頃を語ってみたくなったのでした。

僕の1番のお気に入りは、ジョアンジルベルトのカバーバージョンです。

コメントを残す